南韓研發「常溫常壓超導體」LK-99,臨界溫度127°C!成功關鍵在哪?

來源:sciencecast

數位時代

本文授權轉載自:網易科技

責任編輯:蘇祐萱

近日南韓科學家宣布找到製作出室溫常壓超導體的新方法,且可在 127℃ 以下展現超導體特性。篇名為「第一個常溫常壓超導體」的論文出現在了預印本網站 arXiv 上,立即引發了熱議。

這篇論文的研究團隊全部來自韓國,其中是高麗大學教授,主要研究領域包括凝聚體物理、先進材料等。第一作者Sukbae Lee,是量子能源研究中心(Quantum Energy Research Center)的 CEO 兼研究員,長期從事高溫超導領域的研究,Ji-Hoon Kim 是量子能源研究中心的研究員,也是本次超導樣品合成工作的完成人。

「常溫常壓超導體」真的成功了?南韓科學家是怎麼研發的?

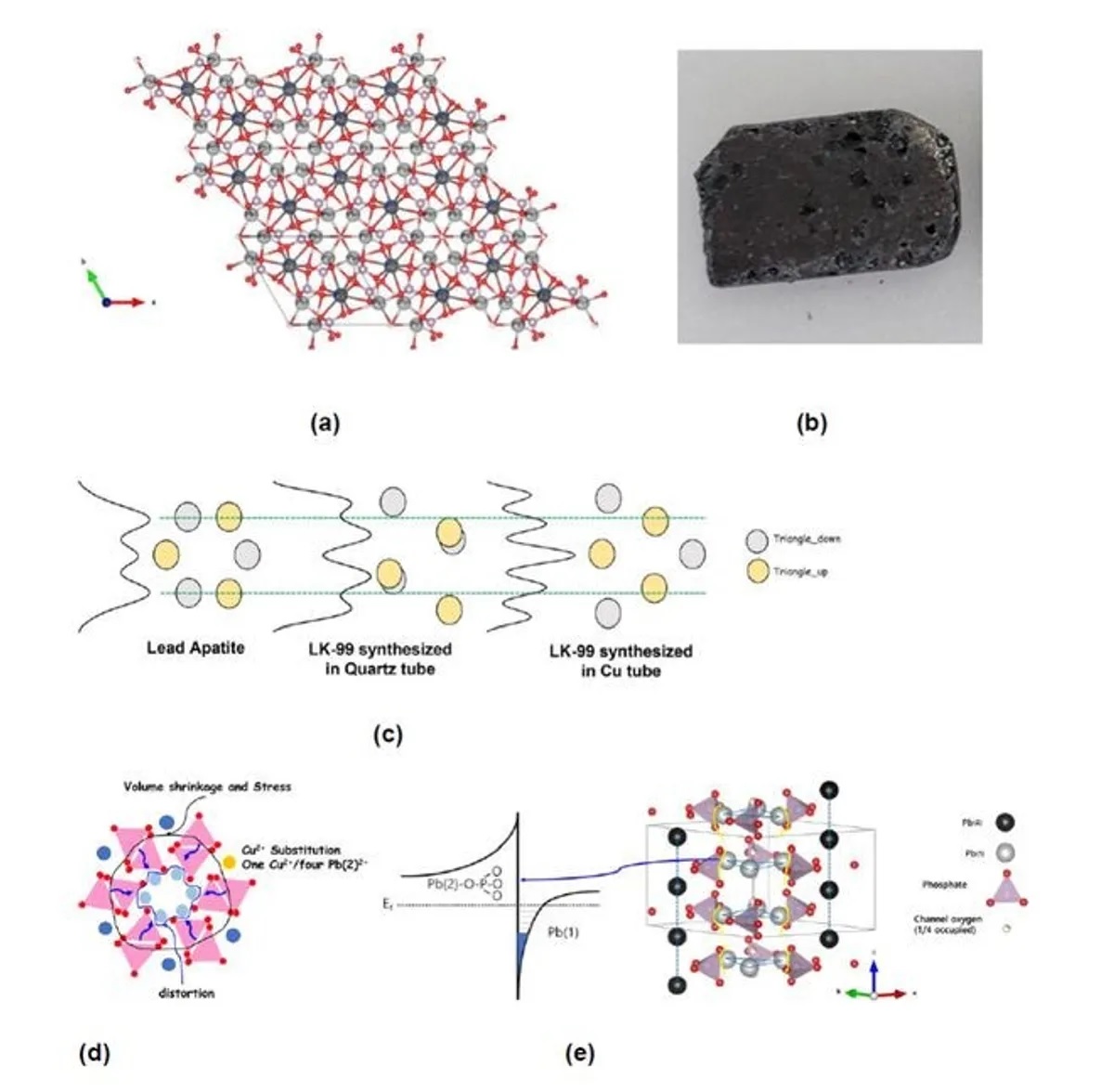

他們改良了一種具有鉛磷灰石結構的化合物,用 CuCu2+ 取代了 Pb2+,誘發了微小的晶體結構畸變(表現為 0.48% 的體積收縮),這導致了材料界面處超導量子阱的形成,使得其具備了超導性,超導臨界溫度在 127 攝氏度,即 400K 以上,而且在常壓下就具備超導性。

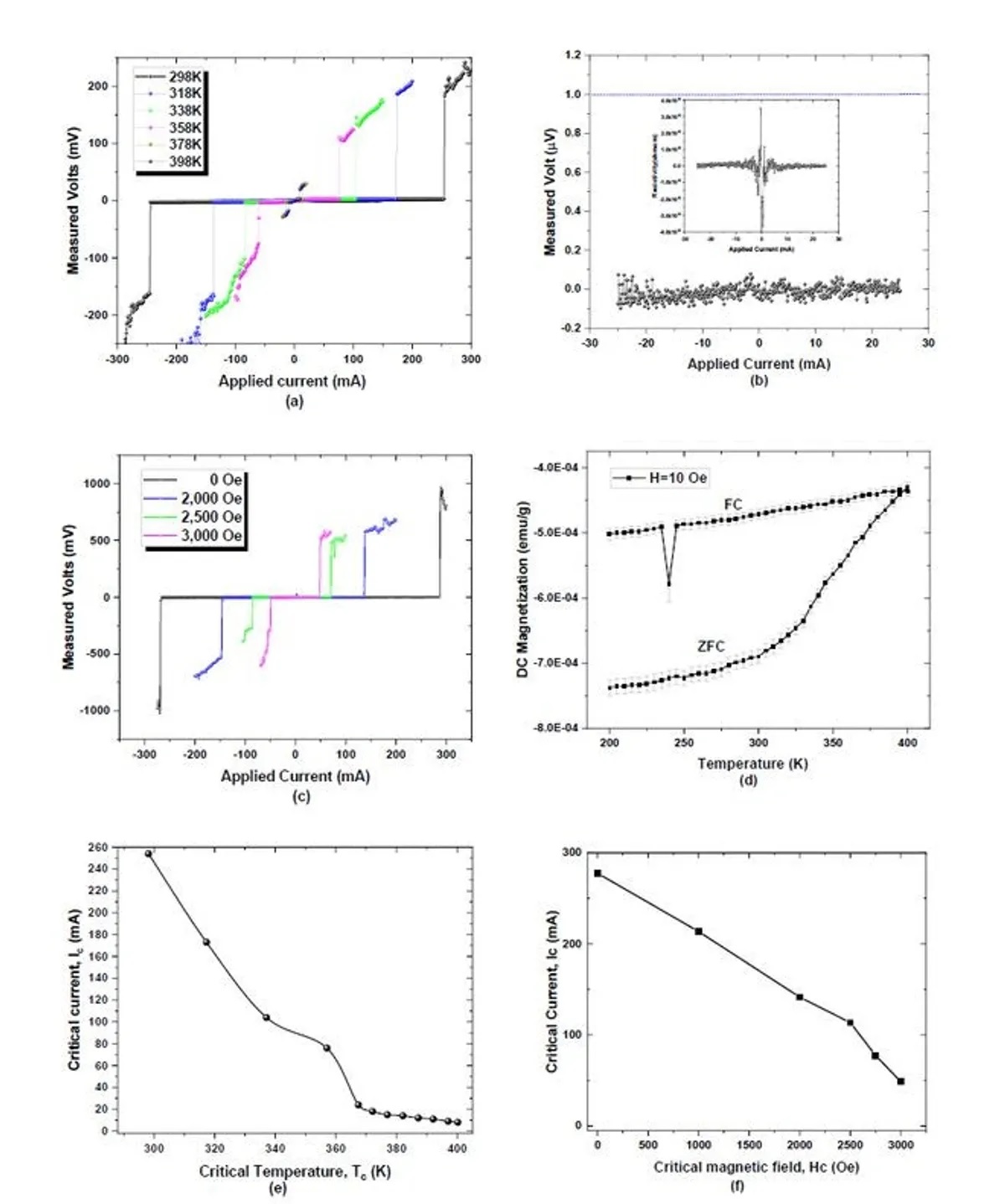

他們將這種材料命名為 LK-99。通過臨界溫度(Tc)、零電阻率、臨界電流(Ic)、臨界磁場(Hc)和邁斯納效應,都可以證明 LK-99 的超導性。具體來看,他們在 389K(約 125℃)下進行試驗,出現了電壓等於 0 的情況,由此認為在這一條件下電阻等於 0。

常溫常壓超導體LK-99有哪些特性?

LK-99 外觀呈灰黑色,與典型的超導體顏色一致。研究團隊也給出了它的晶體結構,LK-99 具有三維結構,金屬離子被[PO4]四面體包圍,形成了間隔 6.514Å 的圓柱體結構,由於銅離子的半徑(87pm)比鉛離子的半徑(133pm)小,因此會在三維網路中產生應力,這直接導致了超導性的出現。

LK-99 的熱容曲線也證實了這一點,它不遵循 Debye 模型。同時,LK-99 的 EPR 在全溫度範圍內都出現類似迴旋共振(cyclotron resonance)的訊號,這是二維電子氣體量子阱的特徵,這也證實了鉛離子和磷酸鹽界面上存在超導量子阱(SQW),這是 LK-99 具有超導性的關鍵。

量子阱是指與電子的德布羅意波長可比的微觀尺度上的勢阱,它是是一個奈米級的薄層,可以將(準)粒子(通常是電子或空穴)限制在垂直於該層表面的維度上,而其他維度的運動則不受限制。這種限制是一種量子效應。

此前英國劍橋大學的約瑟夫森從理論上預言了穿過隧道壁壘的超導電流,即著名的效應,這意味著電子通過隧穿在量子阱之間移動時,電阻將為零。LK-99 中量子阱間隔預計在 3.7 Å~6.5 Å,此時量子阱之間的隧穿效應很可能發生,因此使得這種材料具備了超導性。

美國之前也研發室溫超導,但遭打臉

今年 3 月,美國羅徹斯特大學的物理學家迪亞斯聲稱自己合成的一種含鑥化合物在 1Gpa 的壓力下實現了室溫超導,但該實驗結果未能得到其他研究團隊的復現,南京大學聞海虎團隊更是通過詳實的數據,在 Nature 雜誌上發文否定了這一結果。但看起來,似乎韓國團隊的實驗結果比的發現更加可靠。

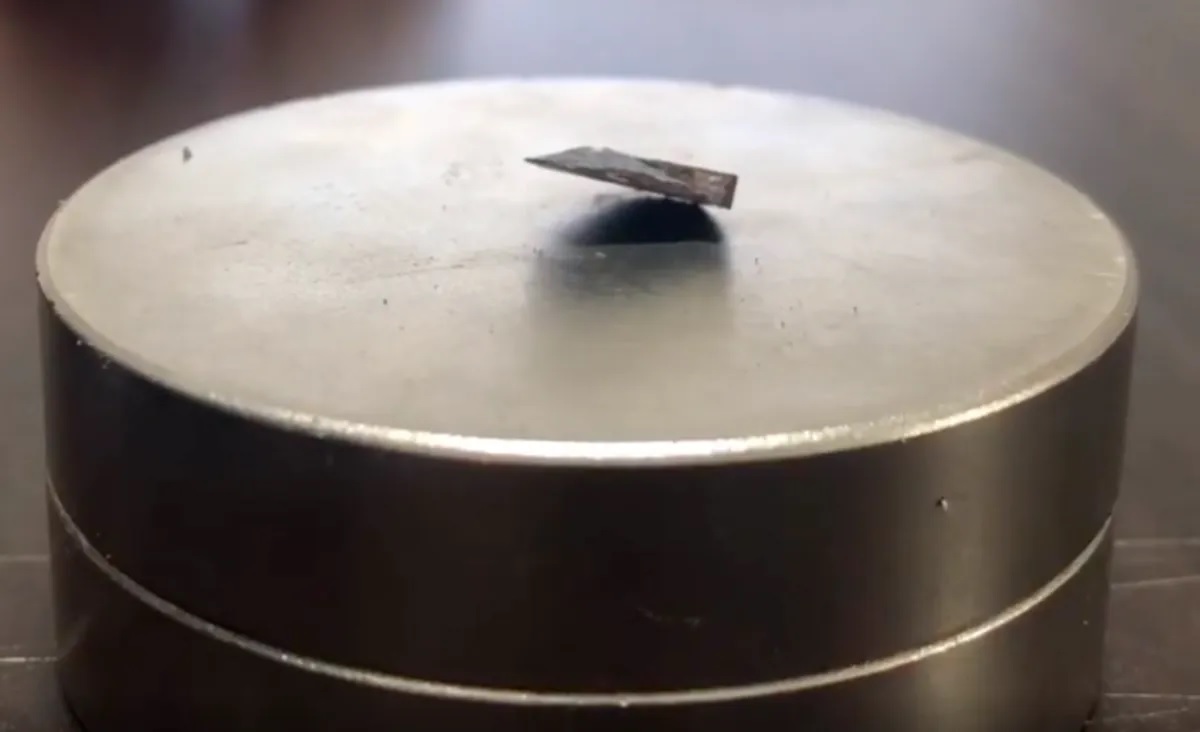

他們提供了一段影片,展示了 LK-99 的邁斯納效應,影片中一塊材料被放在磁鐵上後,保持懸浮狀態。這是物體轉變為超導體的特徵之一,即邁斯納效應。這些都是研究中所沒有的。目前來看,韓國研究團隊這一突破性進展還有待同行進行檢驗,方知真假。

如果實驗結果得到驗證,那這將是超導領域的重大突破,在磁浮、核融合、量子電腦等多個領域,室溫超導材料的應用將誘發革命性的創新,有望開啟一個全新的時代。

(原始連結)